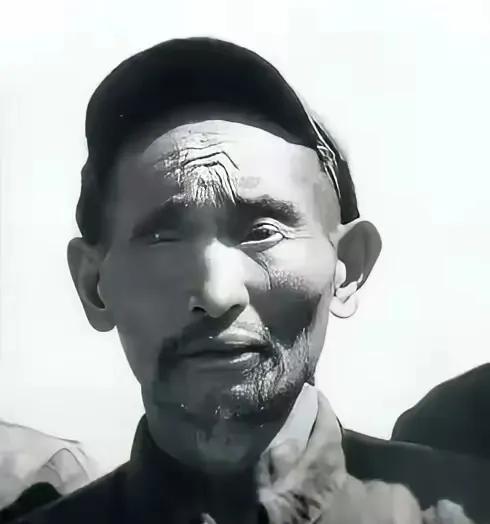

1952年大凉山深处,解放军从奴隶主手中解救出一名双眼溃烂的汉人。战士们看他挺遭罪的,问他:你是谁?他虚弱的挤出三个字:帅士高。 信源:薛庆超.中国共产党与少数民族工作——中国人民解放军进军西南、建设西南之十【J】.民族大家庭,2021(06):55-60. 1935年的夏天,大渡河边杀气腾腾,蒋介石断言,红军将在此重蹈石达开的覆辙。可谁能想到,七天七夜之后,这支被判了死刑的队伍,竟然奇迹般地渡过了大渡河。 而这场胜利,不只靠红军将士拿命去拼,还离不开当地百姓的鼎力相助。 新中国成立后,当年帮过红军的船工们陆续被找到并得到妥善安置,但有一个最关键的“船老大”,却像人间蒸发了一样。彭德怀元帅和西南军区一直挂念着他,一找就是许多年。 这个让元帅念念不忘的恩人,名叫帅仕高。 作为土生土长的河边人,他水性极好,对大渡河的脾性了如指掌。 红军虽然侥幸找到一条被藏起来的小船,可没有好船工,面对汛期的滔天巨浪,渡河就是一句空话。 当红军战士找上门时,帅仕高他不光自己去,还说服了何廷锴、龚万才等几个好兄弟,一同上了这条随时可能船毁人亡的渡河船。 1935年5月25日清晨,在营长孙继先的带领下,17名红军勇士组成的突击队出发了。帅仕高亲自掌舵,小船刚离岸,对岸的机枪和炮弹就雨点般砸来。 江水汹涌,子弹贴着头皮飞,这是帅仕高第一次离炮火这么近。他心里也怕,但看着身边奋勇还击的红军战士,很快就镇定下来,一心一意划船。 正是在他们的护送下,第一批勇士成功登岸,控制了渡口。帅仕高的壮举鼓舞了更多船工,在随后的七天七夜里,77名船工驾着船,将7000多名红军将士送过了天堑。 战争时期,像帅仕高广这样无私地帮助红军的老百姓还有许多,他们用实际行动诠释了什么是“人民的军队”和“人民的支持”。 1934年11月,红军长征途经湖南汝城。胡四德等瑶民得知红军缺粮后,主动筹集了105担稻谷、3头生猪和12只鸡送给红军。 一位老大娘还特意做了糍粑干粮,让红军战士们在寒冷的长征路上感受到了家的温暖。 还有1946年中原突围期间,新四军某部在陕西后柳老街驻扎。当地百姓主动让出床铺、拿出存粮,并为伤员提供帮助。 杂货铺掌柜王秉义把准备给儿子办婚事的20匹棉布全部捐给红军做军装,妇女们日夜赶做干粮,郎中李师傅则为伤员诊治。 这种深厚的军民情谊,是中国革命取得胜利的重要力量源泉,也是中国军队区别于其他军队的重要特征。 但和这些百姓不同,帅仕高帮助红军,却并有换来好下场 红军前脚刚走,国民党军队就卷土重来,把所有帮助过红军的船工都打成“通匪”,下令格杀勿论。帅仕高成了头号通缉犯。 为了活命,帅仕高一路逃亡,最终躲进了当时依然实行奴隶制的四川大凉山。一个驾驭过大渡河的英雄,为了有口饭吃,竟卖身为奴。 在长达十七年的奴隶生涯里,他白天凿石头,晚上睡牛棚,食不果腹。因为长年被烟火熏燎,他的一只眼睛彻底失明,另一只也溃烂不堪。 时间来到1952年春天,西南军区公安部队司令员鲁瑞林带队进入大凉山剿匪。部队解放了一个村庄,却发现这里的奴隶大多只会说彝语,语言不通。 就在这时,一个放牛的汉族奴隶引起了工作队的注意。当工作人员请他帮忙翻译时,他却一言不发,只是死死盯着战士们军帽上的那颗红色五角星。 几天后,他竟主动找上门来,用沙哑的四川口音问:“你们是哪里的部队?” 工作人员喜出望外,自豪地回答:“我们是人民解放军,当年的红军!” 听到“红军”两个字,那人浑身一颤,他凑上前,几乎要把眼睛贴在帽徽上,反复确认。当工作人员请他坐下,问起他的身世时,他轻声说出了自己的名字。 “帅仕高?你就是安顺场渡口的那个帅仕高?!” 苦苦寻找多年的英雄,找到了! 鲁瑞林立刻派人将帅仕高接回了他阔别十七年的故乡安顺场。政府给他分了房,帮他娶了妻,让他过上了安定的日子。 1965年秋天,彭德怀元帅到西南视察三线建设,专程绕道去医院看望正在治病的帅仕高。 病房里,彭德怀扶住想起身的帅仕高,然后笔直地站着,向这位老船工深深鞠了一躬,郑重地说:“我代表当年所有渡江的红军战士来看望你,感谢你!” 此后,杨得志、杨成武等老将军凡是重走长征路,都会去看望帅仕高。他成了安顺场一个特殊的红色文化符号,也是军民鱼水情的最好见证。